Ensemble architectural

le choeur le transept la nef conclusion sommaire

Dimensions :| Superficie | 1150 m² |

| Longueur totale | 45,80 m |

| Nef largeur | 17,16 m |

| Nef hauteur | 12 m |

| Bas côtés | 6,70 m |

| Choeur est-ouest | 22 m |

| Choeur nord-sud | 24,40 m |

| Choeur hauteur | 14,73 m |

| Epaisseur des murs | 1,10 m en moyenne |

L'église est orientée vers l'est, c'est-à-dire en gros vers Jérusalem. Elle a la forme d'une croix. C'est une grande église faite pour une population de 3000 habitants.

Les cloches actuelles furent installées le 10 janvier 1858 :

- une grosse do : "Marie-Camille" de 1228 kg,

- une moyenne ré : "Hyacinthe" de 893 kg,

- une petite mi : "Anne" de 665 kg.

- 2.1 - Le choeur

- 2.2 - Le transept

- 2.3-La nef

- qu'on fera plusieurs réparations aux vitraux du choeur de l'église,

- un pilier buttant (sic) au nord dont la partie supérieure est à retenir,

- plusieurs cages à refaire à neuf pour conserver les vitraux de l'église,

- sur ce que les habitants de Barbonne, assemblés ont représenté qu'au moyen de changements apportés à leur église, ils étaient

dans l'obligation de construire une sacristie en dehors de l'église. Et, à cause de la Sainteté du lieu, ils demandaient une

permission des codécimateurs pour faire une percée dans le portique d'une croisée au-dessous des vitraux du midi." Monsieur

le curé Lallement nous a accompagné dans la dite visite et nous ayant fait observer que cela ne pouvait en rien endommager à

la solidité.

Après l'avoir examiné nous-mêmes, en avoir reconnu l'utilité, nous l'avons permis. Cette sacristie extérieure dépare complètement l'église. - 2.4 - Conclusion

|

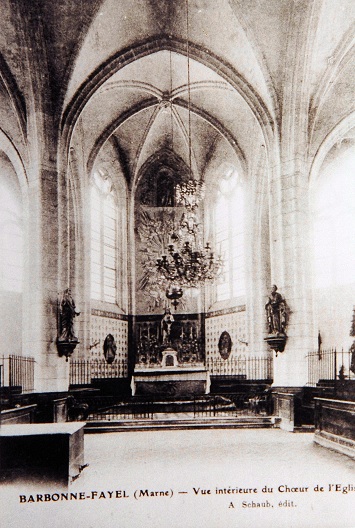

Le choeur, comportant deux travées droites et une abside à trois pans, s'ouvre sur une partie transversale construite comme deux

transepts accolés. Il est encadré par deux côtés terminés par un chevet plat et relié à l'abside par un mur biais. |

Il est formé de deux transepts accolés dont un peut-être considéré comme une nef transversale et certainement utilisée comme tel par les Templiers.

C'est la partie la plus ancienne de l'église : elle est de la fin du XIIème siècle. Le bras méridional a été modifié.

Au-dessus des quatres piliers centraux de l'église s'élevait une flèche de pierre de 18 toises à partir du sommet des piliers. Le 19 juillet 1624 pendant la sonnerie de l'angélus, la foudre tomba sur le clocher qui fut brûlé. Les trois cloches d'un poids total de 8000 livres fondirent. Presque tout le métal fut perdu.

A sa place s'éleva une majestueuse tour carrée qui brûla à son tour détruite par l'incendie du 27 mars 1720.

Le troisième clocher de bois recouvert d'ardoise fut reconstruit en 1772, en même temps que la nef. On monte au clocher par une magnifique tour en grès, parfaitement exagonale et imparfaitement extérieure à l'édifice à la basse nef. Elle mesure 18 mètres de haut.

|

La première nef datait de 1472. Il n'en reste que le parvis, ornementé d'une croix de Malte ayant une rosace en son centre : emblème

des hospitaliers, chevaliers de Saint-Jean. |

"Le vendredi, dix-huitième de juillet 1788, nous sommes d’abord allés à l'église où après notre prieur, nous avons visité le choeur ;

à la charge de Monseigneur le Commandeur en qualité de gros décimateur pour les quatre cinquièmes.

Nous avons trouvé les voûtes abattues et les ouvriers en disposition de les reconstruire suivant un marché qu'on nous a montré.

Après avoir reconnu l'utilité de cette réparation, nous engageons Monseigneur le Commandeur à la faire finir et en outre les objets

portés au marché, nous croyons nécessaire d'ordonner :

La voûte de la nef est un vaisseau surbaissé avec des pénétrations à l'étage supérieur, en prévision de fenêtres à cet étage qui n'ont jamais été faites.

Chaque arcade cintrée est encadrée de pilastres plats. Les bas-côtés (nefs latérales) comportent comme la nef quatre travées. Ils sont voûtés d'arêtes.

Les vitraux étaient, parait-il, forts beaux : la légende veut que ces vitraux aient été vendus au XIXème siècle, les habitants de Barbonne trouvant que leur église était trop sombre !

Pourtant, c'est oublier que dans l'incendie qui détruisit la nef en 1730, la chaleur fit fondre les morceaux de plomb qui soutenaient les divers couleurs des vitraux et que beaucoup disparurent en tout ou en partie et que l'église ne pouvait donc pas être sombre.

De plus, les bas-côtés et la nef, reconstruits en 1778 comportent des fenêtres basses contrées et grillagées qui ne furent pas munies de vitraux.

Plus tard, au début du 20ème siècle, un donateur donna à l'église deux vitraux représentant saint Vincent, Barbonne étant de temps immémoriaux terre à vigne.

La grande superficie de l'église permet de penser qu'elle a été construite pour une nombreuse assistance de fidèles. (La population au moment de la reconstruction de la nef, malgré la peste et les guerres était encore d'un peu plus de 2400 habitants).