Chapitre 2

Dépendances de Barbonne (1845)

Les dépendances de Barbonne sont :- La Cense-Beaujé

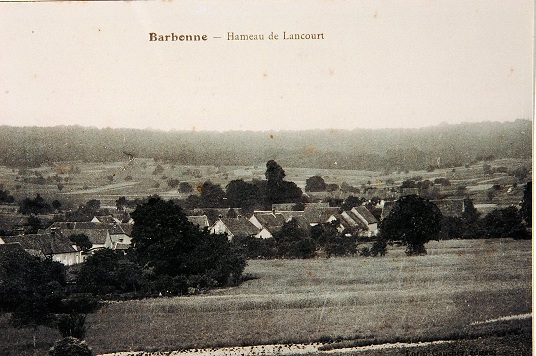

- Le hameau de Lancourt

- La Raccroche

- Le Moulin

- La commanderie

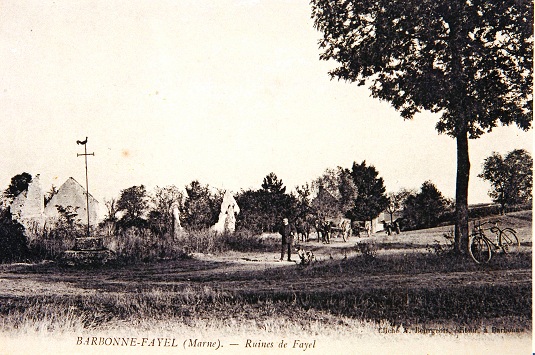

- Fayel

Cense Beaujé à 2 kilomètres au sud-ouest de Barbonne, au nord et tout près de la route Royale à la tête de ces bois qui forment la forêt de la Traconne, parait avoir été d'abord une tuilerie, puis une ferme d'une certaine importance, mais les terrains qui en dépendaient ayant été planté en bois, elle n'a plus servi depuis 1832 qu'à l'habitation de quelques manouvriers.

Sa position sur un plateau à l'endroit le plus élevé du territoire domine les plaines immenses de la Champagne et l'oeil plongeant au sud-est dans la vallée de la Seine jusqu'à Troyes et un peu plus à l'est dans celle de l'Aube, en remontant ces deux rivières jouit du plus magnifique point de vue qu'il y ait dans tous les environs.

Si on en croit une vieille tradition, il y avait dans un temps reculé, à quelques distances et à l'ouest de la Cense, une prison d'état dont on remarque encore l'emplacement au milieu des bois, et de larges fossés qui finiront sans doute par se combler entièrement sans qu'on puisse en apercevoir aucune trace.

En suivant la lisière des bois vers le nord on rencontre à environ 300 mètres de la Cense, dans un endroit nommé Vorlu une grande croix au dessus d'une petite fontaine. On prétend que dans un temps de peste dont l'époque n'est pas connue peut-être, est-ce dans la grande peste du 14ème siècle, laquelle en 1373 sévit principalement dans les contrées et laissa la ville de Troyes et tous les pays presque sans habitants (annales troyennes), on prétend qu'on avait établi dans ces endroits une maladrerie pour les pestiférés et un cimetière où furent inhumées plusieurs centaines de personnes que les parents des malades ou d'autres personnes charitables portaient au pied de la montagne des dons et les vivres destinés à l'établissement et que les religieuses venaient de cet endroit. Lorsque la contagion cessa d'exercer ses ravages, l'établissement cessa aussi d'exister, seulement on y a toujours conservé soigneusement la croix où l'on se rend chaque année en procession le mercredi des rogations. Mais comme le chemin est très long et la côte fort escarpée, on dit encore qu'une dame dont le nom ne nous est pas resté, et qui en assistant à cette procession, s'était trouvée mal de besoin et de fatigue a légué une rente annuelle de 4 francs 10 sols à l'Église, à condition d'offrir sur le lieu même de la station quelques rafraîchissements au clergé et aux personnes qui se trouvent présentes, afin d'éviter à l'avenir un semblable accident. La fabrique exécute régulièrement cette disposition toutes les fois que le temps permet de faire la procession.

Lancourt au nord-ouest du chef-lieu dont il est éloigné d'un peu plus de 600 mètres et avec lequel il communique par une route large droite bien pavée et bordée de plantation de noyers, est un hameau de plus de 60 maisons et qui acquiert de jours en jours plus d'importance et d'étendue, à cause de sa position avantageuse au centre des vignes. Agréablement située entre deux petites collines qui en sont couvertes, il s'étend du sud-ouest au nord-ouest sur une longueur d'au moins 600 mètres et se divise en deux parties inégales, appelées le grand Lancourt et le petit Lancourt et séparées l'une de l'autre par un intervalle libre de plus de 100 mètres.

Il n'existe qu'une seule rue assez droite mais trop peu large, de chaque côté de laquelle se trouvent les habitations et des vergers. Ce hameau éprouve parfois un grand inconvénient, c'est d'être exposé à des inondations de la part des eaux qui descendent avec force des montagnes au pied desquelles il est situé et qui se précipitent dans les maisons et dans les caves, dans le moment des grands orages et surtout de la fonte des neiges.

En arrivant de Barbonne à Lancourt, on trouve au sud de la rue une assez belle maison bourgeoise bâtie vers le milieu du siècle dernier, à l'est et au midi de l'habitation est un terrain totalement fermé de haies vives de la contenance de près de 3 hectares, entrecoupé et presque entièrement environné de fort belles charmilles ; mais il est fâcheux qu'elles empêchent de jouir de la vue des côtes couvertes de vignes et de l'imposante masse de bois qui les dominent et qui bornent l'horizon à l'ouest.

Au sud du hameau, sur une petite colline et au milieu des vignes, dans la contrée nommée les Carabins, il existe une vieille masure, néanmoins habitée, où étaient autrefois deux moulins qui furent détruits en 1632. Lancourt est le seul des faubourgs de Barbonne qui se soit relevé après les désastres que tout le pays éprouva pendant les guerres civiles de la Fronde. Et nous avons su qu'il doit cet avantage à sa situation par rapport aux vignes qui couvrent toute cette partie du territoire.

La Raccroche de Lancourt à 160 mètres nord-ouest de Barbonne tout près et au nord de la route qui conduit au hameau était dans le principe une maison bourgeoise construite en 1792 et entourée de beaux vergers. Elle est aujourd'hui divisée en trois ou quatre parties habitées par des vignerons.

Le peu de terrains libres qu'on trouve dans l'intérieur de Barbonne pour pouvoir y bâtir, la belle position de la petite vallée qui s'étend au-delà de Lancourt jusqu'au pied des montagnes, la proximité des vignes, tout porte à croire que l'intervalle entre la Raccroche et le hameau se couvrira peu à peu de nouvelles habitations. Déjà en 1842, on y construit une tuilerie, au sud de la route et cette année en 1844, une nouvelle maison à droite de la même route. En 1845 une autre maison s'est élevée à côté de la tuilerie.

Un ancien moulin qui existait encore il y a une trentaine d'années est aujourd'hui une jolie maison bourgeoise avec un petit bosquet agréablement située au nord et à 300 mètres du pays, sur une hauteur qui le domine presque tout entier et d'où la vue porte sur les collines couvertes de vignes et sur les montagnes boisées qui terminent la Champagne du côté de l'ouest ce qui doit rendre cette habitation charmante en été. L'isolement seul peut en diminuer l'agrément surtout pendant l'hiver ainsi que le mauvais état du chemin qui conduit au pays.

La commanderie à 100 mètres nord-ouest de Barbonne n'est plus aujourd'hui qu'une double ferme, à l'entrée d'une petite vallée où commence la prairie qui s'avançant à l'est va se réunir au marais de Queudes.

Cette maison si déchue de son ancienne importance et qui était environnée de murs sur une longueur de 137 mètres et une largeur à peu près égale avait été donnée avec ses dépendances en 1201 par Thibault III, Comte de Champagne à l'Ordre des Chevalier du temple.

S'étant croisé en 1199 et ayant été prévenu par la mort avant de pouvoir accomplir son voeu, il ordonna en mourant que tout ce qu'il avait amassé pour la croisade fut employé à cette expédition et au soulagement des chrétiens de la Terre Sainte.

L'Ordre des Templiers ayant été aboli par le Pape Boniface VIII au Concile de Vienne en 1312 et la plus grande partie de leurs biens ayant été donnée à l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes et enfin Chevaliers de Malte, ce qu'ils possédaient à Barbonne suivirent cette destination ; ils furent administrés par un fermier général résidant sur les lieux et restèrent entre leurs mains jusqu'au moment où la révolution française ayant éclaté, on déclara biens nationaux tous ce qui avaient appartenu aux divers Ordres religieux.

Le dernier Commandeur résidant à Barbonne qui soit connu est Messire Jehan Chatain qui mourut en 1605, le 16 avril ; on ignore si depuis il y en a eu d'autres qui habitèrent cette maison, ce qui est certain c'est que dans les derniers temps qui précédent la révolution, cette Commanderie appartenait au Commandeur de Coulours, au Diocèse de Sens ; que celui-ci percevait une partie des dîmes de Barbonne et de la Chapelle-Lasson. On lit dans les Annales troyennes que la Commanderie de Barbonne fut réunie à celle de Coulours en 1655, le 31 mars, que pour la justice elle était du ressort du Grand prieur de France et que le collateur était le Grand Maître de Malte.

A l'est de l'habitation et dans l'intérieur de la Clôture existait une vaste et belle chapelle sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, patron de l'ordre. Cette chapelle, entièrement voutée avait environ 20 mètres de long sur 10 mètres de large, elle était desservie d'abord par le Commandeur, puis par un chapelain étranger à l'Ordre de Malte, et servait d'Eglise pour les habitants de Lancourt et du faubourg de Chanat ; enfin elle n'eut plus d'autre Prêtre que le curé de la paroisse de Barbonne qui était chargé d'y dire la Messe le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste et le mercredi des Rogations au retour de la grande procession de Vorlu.

En 1793, cette église a eu le sort de toutes celle qui faisait partie des maisons religieuses. Elle fut vendue avec tous les biens qui dépendaient de la Commanderie et tellement détruite qu'on n'en découvre plus aujourd'hui aucune trace. Les matériaux ont servi à construire des granges et des écuries à Saudoy.

Fayel qui par sa réunion avec Barbonne au mois d'avril 1845 a cessé d'être une commune particulière, est situé à deux kilomètres au sud-est du chef-lieu et ne renferme qu'une vingtaine de maisons et une population de 88 habitants. Il s'étend de l'est à l'ouest sur une longueur d'environ 400 mètres et, est divisé en deux parties dont l'une porte simplement le nom de Fayel, l'autre appelée le petit Fayel n'a que deux ménages et occupe à ce que l'on croit l'emplacement de l'ancien château dans la tour duquel plusieurs auteurs prétendent qu'à eu lieu en 1191 l'évènement tragique et si connu du Sire de Coucy et de Dame de Fayel.

Quoiqu'il soit fort douteux que cet acte atroce se soit passé dans notre Fayel, surtout si il est vrai qu'il ait existé en Picardie un village et un château de ce nom, voici le fait tel qu'il est rapporté par felle Eudes de Fayel, seigneur renommé du Vermandois, se signala par une action atroce que l'histoire nous a conservée.

Il avait épousé Gabrielle de Vergy ou plutôt de Levergy, issue d'une illustre maison, mais plus distinguée encore par sa beauté que par sa naissance. Cette Dame, née avec un courtondre ne put résister aux instances et à la figure séduisante de Renault ou Raoul Chatelin de Coucy , le plus accompli de son temps et qui venait souvent au château de Fayel. Il se forma entre elle et ce jeune seigneur qui l'aimait éperdument une funeste liaison. Le mari, homme violent et emporté, en fut instruit mais comme ses soupçons n'étaient pas pleinement confirmés, il n'osa en venir à un éclat. Sur ces entrefaites, Coucy fut obligé de s'embarquer pour la croisade dans laquelle il s'était engagé. Son courage l'ayant emporté dans une affaire périlleuse contre les sarrazins, il reçut une blessure mortelle d'un javelot qui le perça fort avant entre les côtes. Se voyant à l'extrémité, il chargea son écuyer, dès qu'il serait retourné en France de remettre à la Dame de Fayel une lettre de sa main, un petit coffre d'argent, avec les joyaux qu'il avait reçus d'elle à son départ. Il l'engagea aussi, sous le serment à prendre son coeur après sa mort et à porter ce funeste présent à celle pour qui seule ce coeur avait soupiré. Le messager était déjà sur les avenues du château de Fayel, lorsqu'il fut rencontré par le Seigneur qui le reconnut et l'obligea de lui déclarer le sujet de son arrivée. Fayel se saisit du fatal dépôt avec une joie mélée de rage ; il rentra dans le château et poussé par l'excès de jalousie, il fit servir à sa femme dans un ragoût le coeur de Coucy qu'elle mangea sans se douter de rien. Ce met lui dit-il, a dût vous paraître excellent, car c'est le coeur de votre amant. En même temps pour la convaincre mieux de la vérité de cet horrible repas, il jeta sur la table le petit coffret et les bijoux. A ce spectacle la dame de Fayel, frappée comme d'un coup de foudre, demeura stupide et sans voix et passa de cette insensibilité apparente à l'évanouissement. Elle ne revint que pour jeter les cris de désespoir et jura qu'elle ne prendrait plus de nourriture, ce qui la conduisit en peu de jours au tombeau.

Le seigneur de Fayel, dévoré par le chagrin et par les remords ne survécut pas longtemps à l'action qui les lui avait causés. Il mourut avec la douleur d'avoir sacrifié d'une manière si barbare une femme qu'il avait toujours aimée.

Fayel n'a qu'une seule rue de chaque côté de laquelle sont les habitations d'assez mince aspect, quoique presque tout le pays ait été entièrement rebâti de 1820 à 1830, ayant été consumé par divers incendies qui à cette époque se succédaient continuellement. Les habitants ne s'occupent guère que de la culture des vignes, lesquelles sont situées sur une petite hauteur au midi du hameau et donnent un vin que l'on regarde généralement comme un peu supérieur à celui de Barbonne.

Il sera parlé ailleurs de l'église qui existait à Fayel.